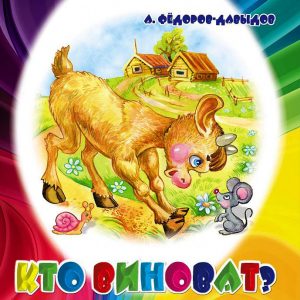

Кто виноват?

Житья нет от козлика Стуки-Брыки. Ходит день-деньской да со всеми бодается. Голову наклонит, разбежится и бьет рогами.

— Будет, козел, ну тебя!—Говорит жеребенок. — С тобой и играть нельзя, когда так.

А козлик—его рогами. Заржал жеребенок и убежал в луга.

Завидел козлик теленка, кричит ему:

— Давай играть.

Теленок говорит:

— Ну, что ж, давай!

А козлик голову наклонил и забодал его.

Замычал теленок, хвост поднял и прочь бежать. С собакой Шариком тоже козлик рассорился и Шарик ушел от него. Даже свои братья-козлята и те от него ушли.

Ходит козлик Стуки-Брык

И трясет, знай, как старик,

Бородой седою;

Рожки чешутся его,

Хочется бодаться…

Попытаться, кто кого,

Выходите, братцы!

— Ну, его, драчуна!.. — Говорят все домашние.

Остался козлик один-одинешенек. Ходит по двору из угла в угол, бородой трясет, сердится и громко жалуется:

— Вот каковы все: бросили меня одного и ушли, кто куда! И никому-то меня не жаль, никому-то я, горемычный, не нужен. Вот и изволь теперь скучать в одиночестве!

А ворона с крыши и говорит:

— Эх, козлик, козлик. Кто виноват- то? Сам ты, батюшка, небось, всех разогнал. Нечего других, сударь, винить, коли сам кругом виноват.

(А. Федоров-Давыдов.)

Репа-богатырша.

(По народным прибауткам.)

Вот хоть верь, хоть не верь,—правду сущую молвлю теперь, да при всем при честном народе, — как у нас на огороде жила-была репа важная,—дивилась на нее старуха каждая. Одним днем не обойдешь кругом. Вот так репа! Дедка Елизал сам и грядку копал, сам и репу сажал да приговаривал:

— Уродись, репка, с кулачок и на том спасибо!

А репа у нас вон какая выросла, просто страх,—разнесло ее словно на дрожжах!

Не репа,—а репища, репа-богатырша…

Пришла тетка Ненила, даже слезу уронила:

— В чем мы ее парить-то станем? Господи! Ни котла, ни чугуна, никакой посудины не сыщешь. Посадить бы в кадушку и то не уйдет с макушкой.

А репа слышит,—да пуще пыжится. Ботва на ней, что кудри вьются,—а сама она желтая, чисто из золота вылита.

— Я-ль не кругла, я-ль не пригожа? Ишь я крепкая какая, не уколупнешь. А в рот положишь и язык проглотишь. Сладка, сочна,— ешь да облизывайся.

На всяк роток не накинешь платок. Что ни день, пуще хвастает Репа.

И прослышал Мед-Медович, в улье сидючи, слюни распускаючи, что хвастает Репа, да его милость негожими речами тревожит.

— Это что,—говорит,—за штуки такие?

А Репа плечом поводит, из грядки плечи выставляет, во весь рот хохочет,—знать ничего не хочет, — только кудерьками зелеными потряхивает.

— Хороша я, Репа, вкусна я, Репа,—а нет того яствица вкусней, как репа с Медом-Медовичем! Вот хорошо-то,—любо!

Рассердился Мед, распалился сударь Медович. В пору все соты переломать, да в драку с Репой бежать.

— Ах, ты, хвастунья—вопит,—эх, ты, Репа, — говоришь не лепо. Да я, Мед-то и без тебя хорош!

Да разве их разберешь?!

Мы ту репу три дня рыли, руки обломили, всей семьей половину репы целую неделю после того ели, а другую половину—другую неделю. Корку на телегу положили,—лошадь надсадили и телегу обломили.

Уж было ж нам маяты-работы с этой репой-богатыршей. Мученье чистое!

(А. Федоров-Давыдов.)

Бревно и Мишка

Жил-был медвежонок в неволе. А чтоб убежать он не мог, приковали ему к лапе тяжелое бревно на цепи. Мешает бревно Мишке ходить и на дерево влезть.

И рассердился косолапый Мишка на него.

— Ты,—говорит,— во всем, бревно негодное, виновато.

Пошел медвежонок на крутой берег реки.

— Утоплю, — говорит,—бревно несносное, — горе-то мое лютое, вот и избавлюсь от него.

Сгреб бревно в лапы да и кинул его в воду. А бревно полетело в реку да и Мишку за собой потащило.

Упал медвежонок в реку, понесло его по течению, стало бить о камни, всего зверя избило, изломало, исцарапало. Горе чистое! Вылез Мишка на берег, обвязался весь,— идет, охает да стонет пуще прежнего горюет.

— Ой, горе мое, горе лютое! Во всем бревно виновато. Оно меня в неволе держит.

Молчит бревно,—словно не о нем и речь идет.

Знает оно, что зря его медведь бранит,— не от него напасть на Мишку косолапого обрушилась.

Заяц Храбрюга.

Заяц возле елочки подскакивает, лапочку о лапочку поколачивает,—сам ухо держит востро! Ветка хрустнет,—у зайца сердце замрет; листик на хвостик ему упадет, —задрожит, бедняга; лягушка квакнет,—заяц обомрет.

Вылезла лягушка из болота, стала косого стыдить:

— Всех-то ты боишься, ото всякого сломя голову бежишь. Трус ты был, трусом и остался.

И обиделся заяц,—на задние лапки сел, мордашку поднял, уши навострил, хват-хватом! И говорит лягушке обидчице:

— Я—трус? Я, матушка, только теперь трушу. А кабы на свете белом никого не было, а я бы один-одинешенек остался во всем лесу темном, так не было бы зверя храбрее да удалее меня. Вот что!..

Вот какие храбрецы на белом свете водятся!